研學旅行

研學旅行市場井噴,暴露出這5大問題!

教育部等11部門聯合發布《關于推進中小學生研學旅行的意見》已兩年多。如今,研學旅行需求迅猛增長,使其成為產業發展的新藍海,投資者趨之若鶩,市場呈井噴之勢。

然而,在市場力量的推動下,研學旅行推進過程中也出現了旅游化、形式化、碎片化、膚淺化、生意化、功利化等各種各樣的問題,研學旅行需要怎樣的專業引領?健康前行需要哪些科學規范?一起跟小編來看看。

三個層面看研學旅行

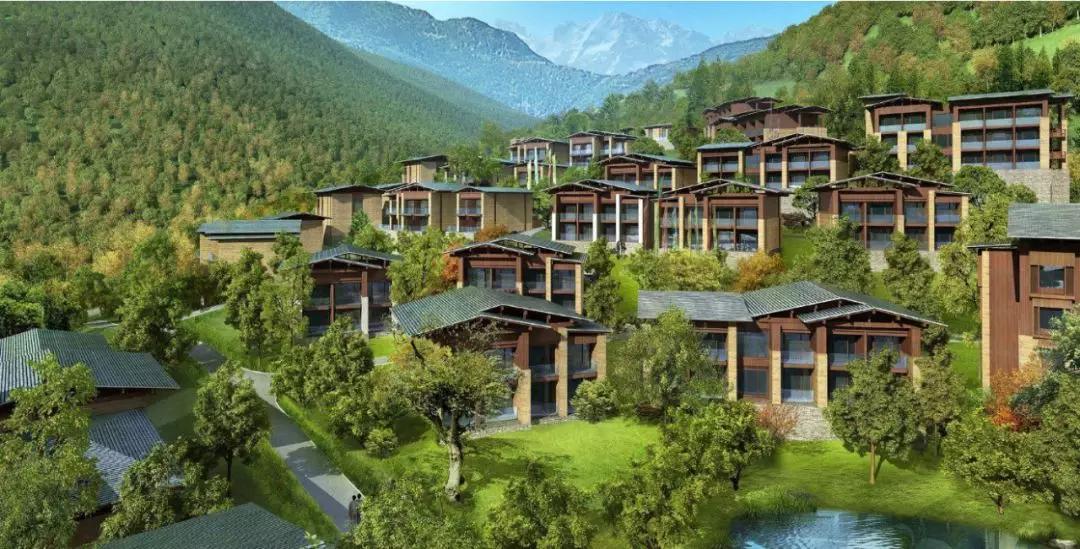

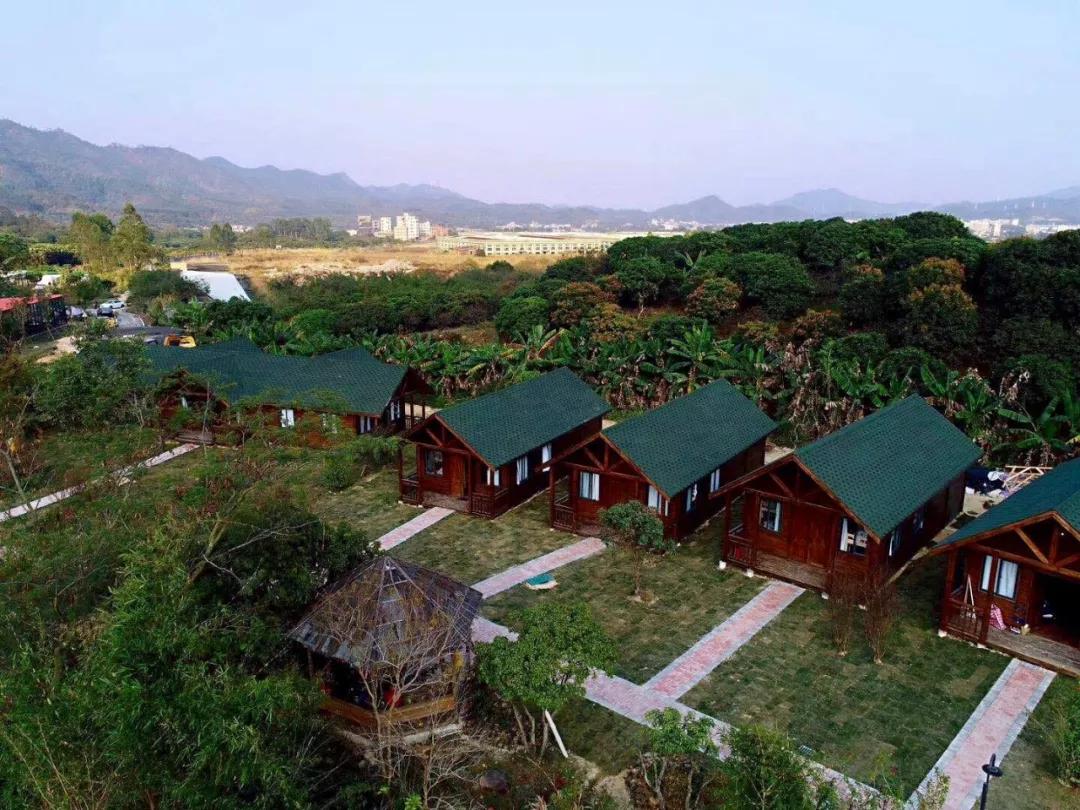

宏觀層面,研學旅行初步完成了覆蓋全國的國家級基地(營地)布局。從2017年到2018年,教育部在中央專項彩票公益金的支持下,分兩批在全國遴選命名了621個研學實踐教育基地和營地,構建起了以營地為樞紐、基地為站點的研學實踐教育網絡,并且建立了全國中小學生研學實踐教育平臺。

中觀層面,研學旅行已經得到規模化推進,并形成了一些富有地方特色的經驗模式。據教育部教育發展研究中心2018年對全國31個省(市、自治區)的3946所學校、3.3萬名家長進行的中小學生研學旅行實施情況調研結果顯示。

2017年全國學校參與率平均為38%,2018年已經達到50%。上海、江蘇、山東、湖北、天津、遼寧,2017年開展研學旅行的學校比例均超過了50%。2018年重慶、內蒙古、北京、浙江、黑龍江、新疆、福建等省市自治區學校參與率也都超過了50%。

微觀層面,研學旅行的課程化體系正在初步成型。教育部在《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》中明確了研學旅行的課程性質和課程目標的基礎上,以優秀傳統文化、革命傳統教育、國情教育、國防科工、自然生態等五大板塊為主題,在全國各地開發了一批精品課程,打造了一些精品線路。

然而,在快速推進的過程中,中小學生研學旅行也面臨著一些亟待解決的問題。

研學旅行亟待解決的問題

課程開發需針對性

教育部教育發展研究中心調研發現,當前研學旅行的課程建設相對薄弱,突出表現為:

一是課程的教育教學目標不明確。研學旅行究竟應該培養學生的哪些能力、品格和素養,還缺乏正確的思想認知和科學的分析指導,許多研學活動沒有根據學生的身心特點和認知規律,設計開發小學、初中、高中不同學段的適切內容和目標,活動隨意性很大,形式大于內容的現象較為普遍,育人效果不盡如人意。

二是課程開發的內容淺層化。一些研學活動內容簡單,只是組織學生集體參觀、瀏覽,簡單停留在眼睛課程、耳朵課程,走馬觀花、浮光掠影,沒有讓學生進行深度體驗,更沒有讓學生在能力上有提升,在情感、態度、價值觀上有體悟,教育質量不高。

三是課程的組織形式單一。缺乏校內外課程的整體設計和統籌協調,尚未打破學科界限,形成跨學科綜合實踐學習的育人體系;也沒有把學校知識學習與校外實踐有效銜接。

教師培訓需專業化

教師是保證研學旅行育人質量的關鍵因素,只有真正形成具有專業素養的研學教師團隊,才能保證研學旅行課程落地,才能確保研學旅行的育人效果。

《意見》提出“要加強教師研學旅行事前培訓和事后考核”,但調研中發現,中小學校往往不具備專業培訓能力,很難對教師開展有效的研學旅行事前培訓。而學校之外的社會機構人員對教育內涵、教育規律、教育方法等又缺乏專業和系統的認知。

但是目前,許多社會機構和行業協會都瞄準了研學旅行教師培訓,在全國各地舉辦培訓班,收取高額費用,各種未經教育部門認證的“研學導師”“研學輔導員”“研學指導師”“研學實踐教育指導員”等證書滿天飛,造成了比較混亂的局面。如何提升研學教師隊伍的專業水平,對研學教師開展專業培訓,這個問題亟待解決。

標準制定需規范化

研學旅行在我國中小學尚屬新生事物,目前統一的行業標準還存在缺失。

一是缺乏基地(營地)管理規范(包括準入標準、運行管理制度、人事制度、經費使用制度等方面)的指引,有些基地(營地),對如何開展研學旅行的認識還模糊不清;

二是缺乏課程與服務的質量標準、評價標準,難以有效衡量是否達到了研學旅行的育人目標;

三是發改、物價等部門沒有明確的研學旅行收費標準,可否收費、收多少費,缺乏可供參考的標準和依據;

四是研學旅行師資標準缺失,中小學校內的研學教師、基地(營地)內的教師、校外社會機構人員、包括旅行社的導游等,是否都符合研學旅行教師所必備的素質要求,是否能夠勝任研學旅行教師的崗位均沒有明確標準;

五是當前研學旅行的組織時常要委托給旅行社,但由于對旅行社缺乏遴選標準和規范指導,一些低質甚至沒有資質的旅行社摻雜到研學旅行的活動中,出現“重旅游、輕教育”“只旅不學”的現象,使得研學旅行的效果大打折扣。

統籌協調需專業主導

推進中小學生研學旅行,涉及面廣、環節多、責任大,面對發展的新階段、新特點、新問題,下一步亟須用專業引領來推動研學旅行的科學規范發展。

要積極發揮教育部門的專業主導作用。推動建立健全政府主導,部門協同,學校組織,社會參與的工作格局。各地教育行政部門要主動作為,加強對研學實踐教育基地(營地)的督導評估,加強對教師的培訓和資質認證,有效落實立德樹人根本任務。

要切實加強研學旅行課程開發的專業指導。一方面國家層面要適時出臺“研學旅行課程設計指導規范”,根據教育教學目標、各學齡段特點,系統設計研學主題、精品線路、實踐方法和成果呈現。要盡快建立研學旅行課程的評價體系,有效監控研學旅行全過程,分析研判研學旅行遇到的各種困難和問題,有的放矢推進課程化建設。

要建立健全研學教師的專業培訓機制。加快建立健全國家省市縣分級研學教師培養培訓機制,盡快提升教師的課程資源開發和利用能力,觀察、研究學生的能力等,使教師真正能夠成為整個教學活動的組織者、引導者和合作者。建立“研學教師證書”制度,在高校開設研學教師課程,聯合人社部門開展研學教師資質認定,不斷提高研學旅行師資隊伍的專業素養。

要抓緊制定研學旅行的相關專業標準。在政策頂層設計下,確立標準,加強規范建設,特別是立足研學旅行基地(營地)的管理規范,對建設標準、裝備標準、準入標準、運行和管理標準、課程質量標準、督導評價標準、師資標準、收費標準等進行專業引導,用標準科學規范研學旅行的健康發展。

要逐步完善研學旅行的專業保障機制。牢固樹立安全第一、預防為主的理念,要精心制定周密的安全保障方案和意外防范體系,逐步建立一套制度嚴密、管理規范、責任清晰、經費共擔、保障安全的工作機制。

研學旅行需注入更多內涵

教育價值引領組織和開展中小學生研學旅行必須準確把握“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”的根本問題,緊緊圍繞落實立德樹人根本任務,把鄉土鄉情、縣情市情、省情國情,把促進形成正確的世界觀、人生觀、價值觀教育,把思想道德教育、文化知識教育融入研學實踐教育中。

精品課程開發研學旅行課程是從學生的真實生活和發展需要出發,從生活情境中發現問題,轉化為活動主題,通過探究、服務、制作、體驗等方式,培養學生綜合素質的跨學科實踐性課程。

與學科課程相比,從課程性質來看,它是一類新型的實踐性很強的活動課程;從課程特征來看,它是一門自主性、集體性、開放性、生成性于一體的課程;從課程設置的價值取向來看,它不再局限于書本知識的傳授,而是通過旅行體驗為學生營造實踐情境,面向學生的社會生活,引導他們面對各種現實問題,主動探索、發現、體驗、反思,獲得解決現實問題的真實經驗,從中培養社會責任感、創新精神和實踐能力。

打造教師隊伍必須建立健全研學教師培訓制度,開展對研學旅行專兼職教師和相關人員的全員培訓,明確培訓目標,努力提升教師的知識整合能力,觀察、研究學生的能力,課程資源開發和利用的能力。

構建評價體系要逐步建立健全考核評價體系。有效監控研學旅行全過程。評價應更多關注學生參與研學實踐活動的過程,著眼于評價學生在活動過程中表現出來的探究意識和發現、解決問題的能力,以及對自然、社會、他人的態度和在實踐活動中的合作精神等。

評價體系應包括目標評價、過程評價、結果評價,不僅要覆蓋學生、教師,也要覆蓋學校與政府相關參與部門。

建立安全機制由于研學旅行的課堂多是在路上,開放性非常強,所以安全性原則是確保育人效果的一個重要原則。針對以學生集體旅行、集中食宿方式開展的研學旅行,需要對研學線路、課程設計、組織方案、實施過程、實施效果等進行事前、事中、事后評估,切實做到活動有方案,行前有備案,應急有預案。